Simone

de Marie-Christine Mazzola

Lecture musicale

Charmante Cie

Radicale, passionnée, parfois surnommée « la vierge rouge », Simone Weil a mené une vie brève mais intensément engagée, entre action, réflexion et quête spirituelle.

Les questions qui guident notre projet sont celles-ci : quel héritage Simone Weil a-t-elle laissé dans notre société aujourd’hui ? Que reste-t-il de ses écrits, de ses pensées ? Quelle trace en nous ? Simone Weil s’est posée, et nous pose encore, une interrogation essentielle : Quel avenir collectif souhaitons-nous ?

Elle a dénoncé la confiscation de la parole publique par les professionnel·les de la politique, des médias et du syndicalisme, soulignant que le travail, silencieux et souvent invisible, porte des besoins essentiels que la seule amélioration matérielle ne suffit pas à satisfaire.

Simone Weil a également alerté sur le déracinement de nos sociétés modernes, appelant à protéger et faire vivre les communautés intermédiaires — familles, métiers, lieux d’apprentissage — qui nourrissent profondément l’être humain.Enfin, elle nous invite à repenser notre rapport aux droits, en rappelant que toute revendication suppose d’abord une responsabilité, des devoirs envers la société, envers autrui, envers la vie.

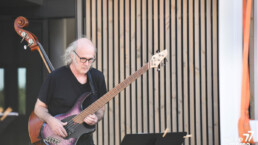

À cette occasion, je proposerai un texte original, spécialement écrit pour l’événement, inspiré de L’Enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain de Simone Weil. Ce texte sera interprété en lecture vivante et accompagné en direct par une création musicale portée par Gaël Ascal (contrebasse).

La musique, mêlant improvisation et motifs récurrents, viendra souligner l’intensité, la délicatesse et la profondeur de la pensée weilienne, créant ainsi une atmosphère à la fois sensible, méditative et accessible aux adolescent·es comme au tout public.

Marie-Christine Mazzola

(2025) CRÉATION

au CDI-médiathèque (Villiers-Saint-Georges, 77)

Inauguration

les 3 et 5 juillet 2025

Simone,

On te présente souvent comme une figure hors du commun :

intellectuelle engagée,

mystique habitée…

Albert Camus te considérait comme « le seul grand esprit de notre temps ».

Au-delà de cette image presque légendaire,

on oublie parfois que tu fus aussi enseignante —

dans un rôle discret mais profondément inscrit dans ta manière d’être au monde.

Avec une exigence douce et une patience rare,

tu savais éveiller chez tes élèves du Puy-en-Velay « une très grande attention et un amour sincère pour la recherche personnelle et gratuite ».

Mais avant tes écrits, tes combats et l’enseignement —

tu étais une jeune femme,

mue par une présence singulière,

animée par un feu intérieur,

portée par une soif absolue de vérité envers toi-même et envers le monde.

Jamais je n’aurais imaginé éprouver un tel plaisir à te rencontrer.

Chaque page que je tourne me donne le sentiment de t’approcher davantage —

et plus je te découvre, plus ta rigueur et ton intensité me saisissent.

Il y a chez toi quelque chose de profondément bouleversant :

cet écart ténu entre ce que tu penses et ce que tu fais —

comme si toute pensée devait passer par l’épreuve du réel.

À l’âge où je me construisais, j’aurais eu besoin de ta voix —

pour apprendre, plus tôt, à faire coïncider mes élans avec mes actes.

Peut-être est-ce pour cela que je suis convaincue qu’à notre époque,

il est urgent de faire lire tes écrits à la jeunesse.

Tu ne laisses de côté aucun champ : ni l’art, ni la science, ni la foi, ni le travail.

Tu cultives ce que tu appelles les besoins de l’âme.

Et s’il est un âge où ces besoins se manifestent avec le plus de force,

parfois avec excès, c’est bien l’adolescence —

âge du vertige, des grandes questions, de la soif d’absolu.

Et tu es de celles qui les prennent au sérieux.

Non pour y répondre par des certitudes,

mais pour les habiter avec exigence.

Avec justesse. Non… avec attention.

Camus disait aussi que l’avenir de l’Europe ne se construirait pas sans toi. À bien des égards, cette affirmation semble aujourd’hui plus vraie que jamais.

Ton exigence silencieuse,

ton attention lucide,

ta manière d’habiter le monde avec cohérence,

nous font cruellement défaut.

Non pas comme un souvenir à honorer, mais comme une urgence à réinventer.

Pour comprendre ce que tu incarnes encore,

il faut sans doute remonter le fil de ta trajectoire.

[Tu nais en 1909 à Paris dans une famille juive, non pratiquante.

Tu manifestes dès l’enfance une conscience aiguë de l’injustice : « à six ans, tu renonces au sucre pour donner ta part aux soldats partis au front ».

Brillante élève, tu étudies au lycée Henri-IV, puis tu entres à l’École Normale Supérieure. Tu deviens l’élève du philosophe Alain, qui t’initie à une pensée exigeante, ancrée dans l’expérience. À 22 ans, tu es reçue septième à l’agrégation de philosophie, mais tu refuses de te contenter des savoirs abstraits. Pour toi, penser ne suffit pas : il faut vivre ce que l’on pense, par l’engagement.

En 1932, tu te rends en Allemagne pour comprendre la montée du nazisme, saisir de l’intérieur les mécanismes du pouvoir.

En 1934, tu quittes l’enseignement pour travailler à l’usine Alstom. Tu y travailles à la chaîne, comme ouvrière sur presse. Tu y tiens un journal d’usine bouleversant, dans lequel tu affirmes que les ouvriers, au-delà de leurs besoins matériels, ont aussi des besoins essentiels comme la liberté, la responsabilité, l’enracinement, entre autres.

En 1936, tu rejoins la guerre d’Espagne. Tu veux t’engager dans la colonne Durruti, aux côtés des anarchistes. Mais une brûlure te contraint au retour.

En 1942, tu rejoins la France libre à Londres. Ton vœu le plus cher : partir au front. Mais en raison de ta santé fragile, tu te vois confier un travail administratif.

Tu meurs en 1943 de tuberculose, à seulement 34 ans].

Tu aimais débattre, combattre, chercher sans relâche.

En quête perpétuelle de la vérité…

Celle qui nous ramène à la réalité nue, à notre condition humaine…

« Il n’y a de vérité que dans la descente vers le réel. » disais-tu.

Mais pourquoi parler de toi, aujourd’hui ?

Pourquoi, en ce jour d’inauguration d’un lieu de savoir et de partage, évoquer ta voix — cette voix du passé ?

Parce qu’elle continue de nous parler.

Ta voix est une voix qui refuse les simplifications.

Tu écrivais :

« Le plus grand malheur est de ne pas être entendu. »

Tu as consacré ta vie à écouter celles et ceux qui ne le sont pas.

Les enfants silencieux.

Les ouvriers.

Les peuples colonisés.

Tu tendais l’oreille vers le réel.

Tu nous as laissé en héritage cette question, brûlante :

Quel avenir collectif voulons-nous ?

Pas dans vingt ans.

Pas dans les discours.

Mais ici, maintenant.

Dans nos écoles.

Nos livres.

Nos gestes quotidiens.

Sans cesse, tu nous rappelles que ce que nous faisons a du poids.

Que nos choix façonnent le monde.

Alors, dans ce lieu que nous inaugurons — un CDI-médiathèque —

un espace ouvert à la lecture,

à la découverte,

au dialogue —

tes mots trouvent un écho.

Ce que nous devons au monde,

ce n’est pas seulement de l’ordre, de la sécurité, du progrès.

Ce que nous devons au monde,

c’est une attention.

Une attention vraie.

Qui ne détourne pas les yeux.

Qui ne se ferme pas aux visages effacés.

Qui reconnaît, dans chaque être, un besoin d’exister.

Ce que nous devons au monde,

ce ne sont pas des discours.

Mais des gestes justes.

Des gestes patients.

Des gestes qui relient.

Relier le travail à la dignité.

Relier les savoirs à la vie.

Relier la parole au silence qui l’entoure.

Nous devons au monde de ne pas nous contenter de penser.

Mais de penser avec —

avec celles et ceux qui n’ont pas la parole,

avec les vivant·es et les oublié·es,

avec la douleur du monde et avec sa beauté.

Nous devons au monde de ne pas nous déraciner.

De ne pas croire que l’on peut vivre détaché·es de tout,

sans milieu, sans mémoire, sans lien, sans responsabilité.

Nous devons habiter notre époque.

L’habiter pleinement,

sans cynisme,

sans aveuglement,

sans peur non plus.

Et parfois, cela veut dire non.

Dire non à ce qui blesse.

Dire non à ce qui nie.

Dire non à ce qui fait taire.

Mais ce non, s’il est sincère, ouvre un oui plus vaste.

Oui au soin.

Oui à la justice.

Oui à la douceur.

Oui à la complexité.

Oui à ce qui mérite d’être transmis.

Nous devons au monde une promesse : celle de ne pas renoncer.

Ne pas renoncer à l’intelligence.

Ne pas renoncer à la bonté.

Ne pas renoncer à la part invisible du réel.

Nous devons à la jeunesse d’être là,

vraiment là,

pour qu’elle puisse, à son tour,

inventer un monde habitable.

Et nous devons à chaque être humain

de se savoir regardé,

non pas avec pitié,

mais avec justesse.

Ce que nous devons au monde,

c’est cela : une attention qui sauve.

Sois présent·e.

Écoute.

Agis.

Aime.

Merci.

Marie-Christine Mazzola

Gagny, juin 2025

Écriture et mise en voix Marie-Christine Mazzola | Création sonore et musicale Gaël Ascal

Durée 15 min

Production La Charmante compagnie

Contact Marie-Christine Mazzola

Crédits photo Département de Seine et Marne

Avec Marie-Christine Mazzola (comédienne) et Gaël Ascal (musicien)

Soutien à la création Département de Seine et Marne